宮城県高校入試「過去問演習」を徹底的に!

皆さん、こんにちは。 仙台市で家庭教師を派遣している「名門進学会」、社長の三沢 也寿志(みさわ やすし・早大大学院修了)です。

1. 最も効率の良い勉強方法を

高校入試まで残りの日数も段々少なくなってきて、多少焦っている受験生やその親御さんもいらっしゃるのではないかと思います。 今日は、そうした方々に向けて、受験に向けてこれからでも出来る最も効率の良い勉強方法をお教えします。 知れば合格可能性が大きく上がりますので、最後までご覧下さい。

2. 本試験と一番傾向が似ているのは「過去問」

間違いなく言えることは、筆記試験ならどんなものでも、その年度の本試験と一番傾向が似ているのが、その試験で今までに出題されてきた問題、いわゆる過去問です。 決して、本試験出題者とは別の組織が作成した「模試の問題」や「対策問題」ではありません。

出題する組織が同じなのだから

ですから、宮城県の高校入試の場合でも、来春の本試験と一番傾向が似ているのは、今までにこの試験で出題されてきた問題である「過去問」です。 出題する組織が(そして、多くの場合出題する人物も)同じなのだから、これは当然のことです。

仙台市の受験生の皆さんも、このように志望校合格にとても役立つ「過去問」を購入して、何度も解いてみて下さい。 このブログの最後「4.」で、最も効果的な過去問演習の方法をお教えしますので、ぜひその通りに実行して下さい。

3. 書店で「過去問集」を購入する

宮城県内の高校入試問題過去問集(大体過去5年分)は、県立高校も私立高校も今年の分が既に出版されていて、Amazonや仙台市内の書店で普通に購入出来ます。

当社にある「宮城県立高校入試過去問集」

税込み1,650円

受験生は必ず購入して下さい

例えば、宮城県立高校の過去問集は上記写真のもので、値段も税込み1,400円と安いです。 ですから、県立高校を受験される方は必ず購入しましょう。

また、宮城県内私立高校の過去問集は、1校当たりでは県立高校過去問集より売れる冊数がずっと少なくなるので、その分値段が2千円台後半になります。 県立高校のものよりも大分値段は高くなりますが、宮城県内の私立高校を受験する方は、自分が受験する高校の分は惜しまずに購入して下さい。

当社にある私立高校入試過去問集の例

4.「過去問」演習の方法

最後に、これまでずっと高い合格実績を上げ続けている当「名門進学会」代表の三沢が、このブログ「2.」でお約束したように、宮城県内の高校受験生の皆さんに、これからの時期の「最も効果的な過去問演習の方法」をお教えします。

まず、過去問集を購入したら、すぐに2年前の過去問を解いて下さい。 解いてみて、あまり出来なくとも構いません。 それでも、1回でも過去問を解いてみれば、今までの入試でどのような問題が出題されていたか分かるはずです。

入試問題に合わせた勉強を

そして、入試でどのような問題が出題されていたか分かれば、今後は、それに合わせて焦点を絞った効率的な勉強が出来ます。 今の時期に過去問を解いておく最大の目的は、このこと、つまり、今後的を絞った効率的な勉強をするためです。

出題に合わせて効率的な勉強を

次いで、全ての過去問を精読します。 それから、年末までは過去問の出題内容に合わせた勉強(時々過去問を眺めながら)を続けて下さい。 勉強が進んだ年末に、残りの過去問を全部解いて下さい。 そして、その後は、過去問を解いて出来なかった問題を解けるように勉強を進めて下さい。

入試1ヶ月前は「全ての過去問×5回」解く!

そのようにして勉強を進めて、入試1ヶ月前になったら、過去問集に載っている「全5年分の問題を5回ずつ」解いて下さい。 解いてみて、その時にまだ出来なかった問題は、必ず入試までに解けるようにしておいて下さい。

高い確率で合格出来る

上記の方法でしっかりと勉強出来れば、現時点で合格可能性が五分五分の受験生でも、高い確率で志望校に合格出来ます。 当「名門進学会」は、この勉強方法を取ってもらうことによって、必ずしも成績が良い訳ではなかった受験生を数多く志望校に合格させてきました。

このブログをご覧の受験生の親御さんも、志望校の過去問集をすぐに購入して、生徒さんにこの勉強方法を取らせて下さい。

東北大医学科生:受験生のための「面接」対策

皆さん、こんにちは! 仙台市の『名門進学会』家庭教師で、東北大学医学部医学科2年の金子 茉央(かねこ まお)です

1. 4年生はCBT(評価試験)が

東北大学医学部の今のイベントはと言うと、まもなく4年生のCBTがあります。 CBTとは、臨床実習が開始される前に全国の医学生が受けなくてはならない評価試験のことです。 演習用のCBT用アプリがあり、それをひたすら量をこなしていくそうなのですが、部活の先輩方もとても大変そうです。

先輩の使っていたCBT対策問題集

2. 医学部「面接」対策

それからもう一つ、もうすぐAO2期の二次試験が行われます。 ご存知の方もいらっしゃるでしょうが、AO2期は英語・数学・理科2科目の筆記を行う1次試験と、小論文・面接の2次試験に分けられます。

東北大学医学部のAO2期入試は3年前から始まり、情報が少ない中で2年前、私も面接試験の準備をしていたのを思い出します。 結局面接の点数はあまり良くありませんでしたが、その反省も踏まえて今日は、私の試みた医学部面接対策についてお話しします。

まず募集要項を読む

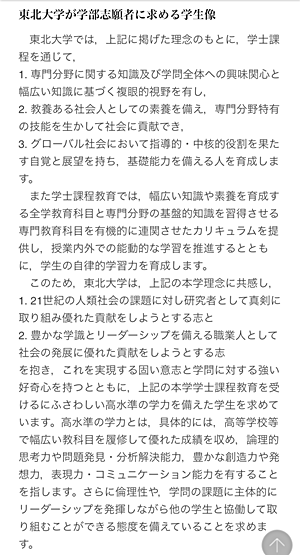

まず、大学の募集要項を読みました。 「大学側がどういう人材を求めているのか?」ということに対して自分をアピールしていかないと意味ないと思ったからです 例えば、東北大学の方針は「研究第一主義」「門戸開放」「実学尊重」です。

東北大学のアドミッションポリシー

特にAO2期では、研究者の育成のために設けられた枠であったので、勤勉で論理的な研究者をイメージし、志望動機書や小作文の中にそういった要素を入れるように努めました。

次に医療時事を調べる

次に、医療時事を調べました。 本の題名は忘れてしまったのですが、医療時事についてまとまっている本を1冊買って学校への行き帰りの電車の中で読んでいました。

医療時事の本

他にもニュースなどのチェックは欠かさず、最近の医療時事、私の時は本庶佑教授がノーベル賞を取ったばかりの時だったので、PD-1抗体について調べたりなどをしていました。

面接では自分の意見に根拠を求められることが多いですが、相手は医学部の教授達です。 下手に自分の考えを述べてしまうと突っ込まれてたじたじになってしまいますが、事実を論拠とすれば説得力が生じます。

「分かりません」とは言わない!

最後に、「分かりません」と言わないことです。 私は面接中に予想外の質問をされて、慌てて「分かりません」と言ってしまいました。 その時に、面接官は微妙な顔をしたように思い出されます。 何でもいいから言ってみることが大事です。 結果的に受かったからいいようなものの、もし落ちていたら大きな後悔として残ってしまったのだろうと思います。

東北大学合格時に川内にて

以上が、私の行った面接対策です。 最後に伝えたいことは、面接対策に時間を割き過ぎないということです。 もちろん面接も大事ですが、筆記の方が点数の占める割合も高く、今は問題演習を重ねたい時期です。 平行して筆記試験の勉強も忘れないで下さい。 最後まで読んで頂きまして、有難うございました!

東北大医学科生:英語の勉強方法・失敗談も!

皆さん、こんにちは! 仙台市の『名門進学会』家庭教師で東北大学医学部医学科2年の金子茉央(かねこ まお)です

この間、久々に広瀬川の土手にランニングしに行ったら、周囲の草花が一新されていました。 いよいよ秋の到来です!

彼岸花

皆さん、金木犀の香りって本当にいいですよね! 私の実家の裏にも生えていて、秋になる度に窓を開け放していたことを思い出します。

私の「英語」の勉強法・失敗談も!

もうすぐ全学の授業(全学部で共通で受ける授業)が始まります。 医学科2年生の後期で取るべき全学授業は、英語だけです。 ここで告白致しますが、私は英語が大の苦手です! 今日は、私が英語に苦手意識を持った経路と、それに纏わる後悔についてお話しします。

1. 英語を好きになって下さい

まず、後悔の1つ目です。 英語が得意になるためには、英語を好きになって下さい! 私は、それに失敗してしまいました。 聞き取れない、意味が分からない、難しい、と英語を学び始めた初期から敬遠してしまいました。

英語の本を読む(シャーロックホームズ)

その理由として、「英語を使って人とコミュニケーションを取るという実践の場が無かったこと」である思っています。 これから英語を学ぶという人がいらっしゃいましたら、是非とも生きた英語を学び、英語を使って好きになってください。

2. 単語を覚えるときには発音も一緒に

2つ目は、単語を覚えていくときに発音を一緒に覚えなかったことです。 「英語が上達する方法」を教えてくれる人や本は、必ず「音と視覚と意味を関連づけて、できるだけ多くの感覚を使って覚えろ」と言います。 それを理解しながらも、全く実践しませんでした(笑)。

基本的に声を出してはいけない自習室で勉強をしていたので、家に帰ってから発生練習をするのがめんどくさがったのです。 この少しの手間を惜しまないでいることが、後々力になっていきます。 センター試験での発音・アクセントの対策にてこずりながら、何度後悔したことか分かりません…

3. 基礎英語を聞いてリスニング力を

3つ目は、中学の時に学校の課題で出されていた「基礎英語」を全く真面目に聞かなかったことです。 ここで毎日コツコツと聞いていたかいなかったかの差が、将来のリスニング能力の差に繋がってきます。

「基礎英語」のテキスト

やはり、頭が柔らかいうちに英語を毎日聞くことは、「英語への慣れ」という点でとても重要なことなのです。 帰国子女ではないのにリスニング能力が高かった友達は、大抵毎日英語に触れていました。

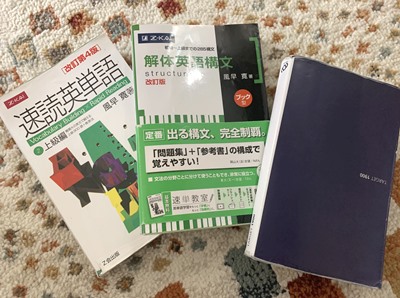

以上が、私が今でも英語に苦労している3つの原因です。 受験の時は、「単語を無理矢理頭に詰め込み、文法問題集や過去問をひたすら解く」ことで何とか合格レベルには持っていきました。 しかし、リスニングだけは本当に苦手で、センター試験レベルの問題ですらまともに聞き取れない状況でした。

使っていた英語の問題集

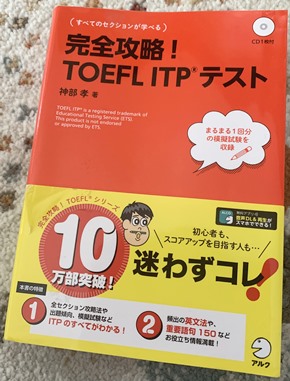

4. 久しぶりにTOEFLを受けたら

そして、実は、大学生になると英語力がどんどんなくなっていきます。 高校の時は授業で定期的に英語に触れていたし、問題を解く機会も多かったのですが、大学生は自分から英語に触れる機会を設けないと英語と全く無縁の生活を送ることが出来ます! 久しぶりにTOFEL受けたら、あまりの文法の忘れ具合にびっくりしました(笑)。

TOEFLの参考書

5. 最先端の論文は英語なので

でも、大学には最先端のことを学びに行っていて、やはり一番最初に書かれる論文は英語なのです。 英語力がないことは、この先大きなハンデになっていくのだろうと感じています。 皆さんはこういう思いをしないように、英語の勉強頑張って下さい!

東北大医学部生:物理の勉強方法 with 問題集

皆さん、こんにちは! 仙台市の『名門進学会』家庭教師で東北大学医学部医学科2年の金子 茉央(かねこ まお)です。

1. 2年前を振り返ると

私の2年前の今の時期を振り返ると、夏に固めた基礎を基に過去問に手をつけて、志望校と自分の実力を比べながら理数系を強化していったことを思い出します。 もし夏に基礎が固められなかった人は、今からでも遅くないです! 標準問題を解けるようにしていって下さい。

2. 物理の勉強法をお話しします

さて本題ですが、私がどのように物理を勉強していったかをお話しします。 まず、問題集についてです。 私が夏から受験期までに仕上げていった問題集は、2つあります。 1つ目は物理重要問題集、2つ目は物理標準問題精講です(下のこれら2冊の画像は新課程版に更新済)。

A. 問題集の内容は

「重要問題集」は難関大学の標準問題を集めた良質な問題集で、公式の確認問題から典型問題、少し発展内容も含まれています。 夏の間はこれをメインに解いていました。

「標準問題精講」とは、標準問題という名前に騙されると痛い目を見る、東大・京大・東工大の入試問題を集めた見事な難問集です。 初めは手も足も出なかったのですが、その分解けた時の喜びは物凄かったです。

物理重要問題集・新課程

数研出版・税込1,012円

物理標準問題精講・七訂版

旺文社・税込1,650円

中川雅夫・為近和彦 共著

ここで注意すべき点は、問題集は並行してやってはならないということです。 今自分の持っている問題集をきちんと仕上げてから、次の問題集に進んで下さい。

B. 問題集選びは大事

また、問題集選びはすごく大事です。 全部解ける問題集では力が付きませんし、逆に全く解けない問題集では嫌になってしまいます。 自分のレベルに合っていること、解説がしっかりしていること、あとはレビューを見たりしながら自分との相性をきちんと吟味することが大事です。

物理は、学校の授業に沿った勉強を行っていました。 一番時間を掛けたのは、習った公式の理解です。 公式の導入方法から遡って考えて、初めの方の演習問題では問題で求められてなくても自分で導出するようにしていました。

C. 公式を理解し演習を繰り返す

基本問題を解きながらどうしてその公式を使うのか理解した後は、授業の演習プリントを使って問題に慣れ、出来るだけ重要問題集の問題も並行して解いていました。 物理はとにかく、公式の理解→演習→演習→…→演習です! 問題を沢山解いて、アウトプットに慣れていって下さい。

D. 過去問を解くことも大事

また、東北大学のように理数系の難易度が高いと言われている大学の場合は、過去問を解くことも大事です。 問題の傾向を掴みながら、必要な所を重点的に問題集で解いていきました。 駿台や河合塾などで定期的に行われる大学別模試もとても参考になりますので、ぜひ受けてみてください。

以上が、私の物理の勉強方法です。 あくまで1個人の勉強法ではありますが、少しでも参考にして頂けたら幸いです!

受験に役立つHarvard Business Review:自信を持つ

受験生の皆さん、こんにちは。 仙台市で東北大生家庭教師を派遣している「名門進学会」、社長の三沢 也寿志(みさわ やすし・Sydney大学大学院への交換留学を経験)です。

1. 受験生にも関係がある Confidence の本を

今日は、世界的な名門の経営大学院 Harvard Business School が出している権威あるビジネス誌 Harvard Business Review (HBR) で、このブログを見ている受験生の皆さんにも大いに役に立つ Confidence を読了した感想と、その概略をお話しします。 受験生活にとても役立ちますので、ぜひ最後までご覧下さい。

2. HBR書籍:Confidence

US$19.99(Amazonで1,600円くらいで購入)

同・裏表紙

同・目次

同・中身

「自信を持つ」ための方法が

この本では、人生において成功するためにとても大切な「自信を持つ」ための方法と、「自信を持つ」ことによって得られるメリットが詳細に記述されています。 ただ、そこは「HBR」なので、基本的にはマネージャークラスのビジネスマン向けの本なのですが、志望校合格を目指す受験生の皆さんにも役立つ記事が多く載っています。

頭の良い人たちが書いているので

また、この本の著者は、HBS(Harvad Business School)の教授や世界一のコンサルティング・ファーム「マッキンゼー」のコンサルタントなど、とても頭の良い人たちばかりです。 ですから、難しいことでも分かりやすく、かつ、プレーンな英語で書いてあります。 その結果、未熟な僕でも、この本をすらすらと読めました。

3. Contents(目次)

1. How to Build Confidence

2. Overcome the Eight Barriers to Confidence

3. Everyone Suffers from Impostor Syndrome-Here’s How to Handle It

4. Mental Preparation Secrets op Top Athletes

5. Research: Learning a Little About Something Makes Us Overconfident

6. To Ace Your Job Interview, Get into Character and Rehearse

7. Six Ways to Look More Confident During a Presentation

8. You Don’t Need One Leadership Voice-You Need Many

9. Cultivate a Culture of Confidence

10.Great Leaders Are Confident, Connected, Committed, and Courageous

11.Helping an Employee Overcome Their Self-Doubt

12.To Seem Confident, Women Have to Be Seen as Warm

13.Why Do So Many Incompetent Men Become Leaders?

14.Less Confident People Are More Successful

4. 受験生に役立つコンテンツとその概略

How to Build Confidence

この章では、著者はまず、自信を持つことは安心感を持つことにつながり、安心感を持つことはやる気を出すことにつながり、やる気を出すことは成果につながる、と述べています。 そして、自信を持つためにやるべきことを3点、やってはいけないことを3点、コンパクトに挙げています。 以下に、それら3点×2を記します。

自信を持つためにやるべきこと

1)自分は何を知っているか、また何をまだ学ばなければならないかを、自身の内面をごまかさないで正直に思い至ること。

2)自分自身がやれるかどうか確信が持てないことは、何はともあれ実践してみること。 それで出来れば、自信につながる。

3)自分自身が難しいことをなしうることを証明するために、新しい機会に喜んでチャレンジすること。 これも、出来れば自信につながる。

やってはいけないこと

1)自分が能力があるかどうかに過度にフォーカスすること。 受験生の皆さんは、結果を恐れず・あまりこだわらず粛々と勉強して下さい。

2)必要がある場合でも、外部からの助けを乞うことをためらうこと。 受験生の皆さんは、どうしても分からないことがあれば、ためらわずに先生や友人に聞いて下さい。

3)傍観者である他人が、自分をどう思うか心配すること。 受験するのは、第三者ではなくあなたですから、人目を気にせずに勉強に励んで下さい。

受験生の皆さんへ:勝負の夏は「基礎力」を!

皆さん、こんにちは! 仙台市の『名門進学会』家庭教師で、東北大学医学部医学科2年の金子 茉央(かねこ まお)です。

1. ついに夏休みが到来

ついに夏休みが到来! 長くて辛かったテスト期間が終わりました! 頭の中とスケジュール帳は、これからの予定でいっぱいです(笑) たった1週間しかないですが、1日を3日分の濃度にするつもりで全力で楽しみます! そうすると、今年の夏休みは3週間換算です…?(笑)

テストお疲れ様会での花火

前回のブログを上げてからしばらく時間が経ってしまったこと、お詫び申し上げます。 本当に、この2週間は余裕がありませんでした。 その分頑張ったつもりです! どうか合格点が取れていますように…

インドカレーをナンとともに

2. 受験生にとっては勝負の夏

さて、受験生にとって夏は勝負の時です! 「ここでどれだけ力を伸ばせるかが、大学合格への一つの分岐点」と言っても過言ではありません。(少なくとも私は高校のとき先生にそう言われました。)

最高15時間勉強しました

自分の受験時代を振り返ってみると、やはり夏に一番勉強して、一番成績が伸びたタイミングであったと思います。 当時Study plusと言うアプリをインストールして自分の勉強時間を管理していたのですが、だいたい1日に平均12〜13時間、最高15時間くらい勉強していました。

夏前は受験時代の中で最も成績が悪かったタイミングで、直前の模試ではD判定を取ったりもしていたのですが、夏の集中勉強の結果、夏明けの模試ではコンスタントにB判定以上を取ることが出来ました。

「基礎力」を付ける

ただ、夏が勝負だと言っても、がむしゃらにやればいいわけではありません。 私の夏の目標は、『基礎力』をつけることでした。 どういうことか?と言いますと、パターン問題を全て解けるようにするということです。

例えば数学であったら、青チャートの例題レベルを全て解けるようにし、1つの問題に対する解法をできる限り増やしました。 化学・物理の重要問題集は3周解き、量をこなすことで基本的な知識・公式の使い方に慣れていきました。

青チャート・新課程

チャートや重要問題が解けないと

医学部の問題や難関校の問題を解きながら感じていたことですが、難しい問題であるほど答えを導くまでに何段階かの関門があります。

そういう問題は、1つ目、2つ目の関門を解くと、チャートや重要問題集の典型問題に落とし込むことが出来るのです。 だからこそ、そもそもチャートや重要問題集の問題が解けないと、回答を導きだせないのです。

息抜きも大事・花火大会へ特攻

でも、息抜きも大事です! 高3の夏に一人で花火に行ったのを今でも印象深く覚えています。 その日は朝から自習室にこもっていて、一日中勉強していました。 夕方のちょうど集中力が切れてきたタイミングで、花火の音が遠くからなってきたのです…! いても経ってもいられなくなった私は、花火大会への特攻を決意しました!

花火は大きくとても見事なもので、屋台で買ったトルコ風チーズドックもとても美味しかったのですが、周りにはカップルか家族連れしか見当たらなくて少し切なかったのを覚えています…(笑) 全部含めていい思い出です! こないだは、仙台でもゲリラ花火がありましたね! 綺麗でした!

仙台での花火

今回は、以上で終わりにします。 最後まで読んで下さった皆さん、本当に有り難うございます! どうか後悔しない夏を過ごして下さい。

東北大医学科生:勉強には「睡眠」が重要!

皆さん、こんにちは! 仙台市の『名門進学会』家庭教師で、東北大学医学部医学科2年の金子 茉央(かねこ まお)です。

1. 太陽光がモチベーションを

ここしばらく雨続きだった中、今日は青空が見えて久々に清々しい朝です! 太陽ってつくづく不思議な存在です。 朝に太陽光を浴びるだけで、私は1日へのモチベーションが何倍にも膨れ上がります。 ここの所、朝はぼんやりと過ごしてしまうことが多かったのに、今日は、朝から料理に洗濯に勉強にブログに大忙しです(笑)

雲はあっても青空が

2. 勉強には「睡眠」が重要!

さて、今日は、睡眠の重要性を感じた直近の実体験について話していきます。 前回のブログでも書きましたが、医学科2年生の一大イベントである肉眼解剖学のテストが迫ってきています。 しかもそれだけではなく、1週間後に組織学のテスト、更にその次の週には生理学のテストが控えていて、今は来る日も来る日も勉強に追われる日々です。

試験勉強に焦って

率直に言って、私は今焦っています! 3週間前から始めればいいかとタカをくくってやりたいことをやっているうちに、ふと、みんなものすごく勉強していない!?ということに気が付いてしまいました…(笑)

皆さん、一度は経験したことがあるのではないでしょうか? 「全然勉強してないよ〜」と言っている人ほど勉強しているという、アレです! 特に、女子に多い傾向です。 皆さん、お気をつけ下さい…(笑)

話が逸れてしまいましたが、周りの進捗に焦った私は、睡眠時間を削ることにしました。 今までにもテスト前日などに徹夜の経験はありましたが、今回は今までの比にはなりません。

iPadとノートで勉強中!

睡眠不足で体調を崩し

寝てはいけないという強迫観念に取り憑かれ、朝の3時前後に就寝、睡眠時間が5時間未満という生活スタイルを1週間ほど続けたました。 その結果、先日の夜、寝不足により呼吸が苦しくて、深呼吸をすると生理的に涙が出てくる状態に陥りました。 友達が気付いて、「疲れているから休め!」と言ってくれたので、その日は8時間くらい眠りました。

朝起きたら、頭がとてもスッキリしていました。 前日まで、眠いのをカフェインで無理やり押し殺しながらダラダラと勉強していたのが嘘のように、勉強に集中することが出来ました。 本当に、友達には感謝です。

やはり睡眠は大事

睡眠は大事です。 大事なことなので、繰り返し言います。 私は今回幸いにもリセットすることが出来ましたが、自分でも気づかないうちに悪循環に陥ってしまっていました。 自覚することももちろん大事ですが、周囲の人の方が気付きやすい時もあるので、もし余裕があれば周りの友達や家族が悪循環に陥っていないか見てあげてください。

3. やったことは後悔していない

テストまで残る所2週間です! 今こんなに勉強が大変なのは、ドライブに行ったり、友達の誕生日動画作ったりと、やりたいことをやっていたからです。

ドライブ先:蔵王のお釜

誕生日動画作成現場

ここで重要なのは、「今の所後悔はしていない!」ということです。 私の中で一番かっこいい大学生は、やりたいことを全部やった上できちんと単位も取っていく人です。

振り返っても楽しい大学生活を

みんなが勉強している間にやっていたことはどれもこれもすごく楽しくて、将来大学生活を振り返ってもやっておいて良かったなと思えることなので、遊んでいたことに微塵も悔いはありません! しかし、これを苦い思い出にしないためには、ここからが重要です。 あと2週間、頑張ります!

最後まで読んで頂きまして、本当に有難うございました。