大学受験生へ:赤本を買って「過去問演習」を!

皆さん、こんにちは。 仙台市で東北大生家庭教師を派遣している「名門進学会」、代表取締役の三沢やすしです。

1. 合格のために「過去問演習」を

このサイトの中の『やすしの合格勉強法』でも述べているように、志望校に合格するためには、「本試験と一番傾向が似ている問題である過去問を繰り返し解くこと」が、とても大事です。 必須と言っても過言ではありません。

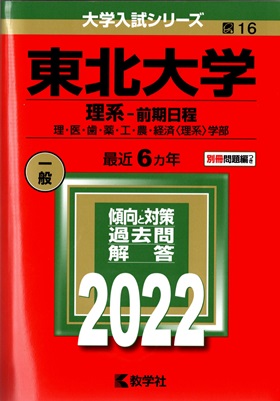

2. 大学受験生には「赤本」

そして、大学受験生のためには、大学・学部別の過去問集(共通テストのものは科目別)として、いわゆる赤本が、安い値段で昔から出版されています。 Amazonやジュンク堂・丸善など、大きな書店では沢山そろっています。

当社にあるの赤本の例

3. 3年生のはじめに1度過去問を解く

大学受験生の皆さんは、必ず志望大学・志望学部の(共通テストを受ける方は共通テストの分も)「赤本」を買って、高校3年生のはじめくらいに一度過去問を解いてみて、その出題傾向をつかんで下さい。

4. 出題傾向に合わせて勉強

もちろん、その時点では、ほとんど出来なくて当たり前です。 ですから、出来具合は気にしないで、そのときから1年弱の間、志望校の出題傾向に合わせて絞った勉強をして下さい。 そうすれば、志望校の出題傾向が分からず1年間漫然と勉強した場合と比べて、大きく合格に近づくことが出来ますので。

勉強中の受験生

5. 受験直前は何度も繰り返し解く

上記のように、志望校の出題傾向を意識して絞った勉強を続け、本試験3か月くらい前になったら、今度は、赤本に載っている全ての年度の過去問を、繰り返し繰り返し解いて下さい。 出来ない問題が1つも無くなるまで、繰り返し解いて下さい。 そうすれば、安心して本試験に臨めます。

6. 年初の偏差値が多少足りなくとも

このような勉強法を高校3年生の1年間取れば、3年生のはじめの偏差値が志望校合格に多少足りなくても、ガリ勉をしないで高い確率で合格出来ます。 このことは、三沢が、この「名門進学会」での指導経験から、太鼓判を押して保証します。 「赤本」を買って「過去問演習」、お試しあれ!

医学生が教える「英語」の勉強方法

皆さん、こんにちは。 「名門進学会」家庭教師で医学科生の浅野早織(あさの さおり)です。

今日は、アメリカ留学 の経験がある私が一番得意な 英語の勉強方法 をお話しします。 私は、英語を楽しいと思ってもらえるように指導してきたので、最後までご覧頂ければと思います。

●英語●

私は、英語は数学とは真逆に「大好き!いくらでも読んでいられる!」というタイプでした。 英語の面白さをどうにかどうにか伝えたくて、指導中もあの手この手を使って生徒さんに英語を指導してきました。 とは言っても、私も多くの生徒さんがそうであるように、よくある英語の授業や宿題は大嫌いでした。

英語の本

1. 無意味な宿題は大嫌いで

特に例文や単語を無意味に何十回も書くのは本当に大嫌いで、そういった宿題をどうやったら楽に終えられるか必死で考えていました。

指導している生徒さんがそういった宿題をもらっているのを見ると、そんなことで英語を嫌いになられては困る! 変わりにやってあげてしまおうか、と思うくらいでした。(実際にはちゃんと生徒さんにやってもらいました。笑)

2. 手を動かすのは頭が働かない時に

もちろん、英語の勉強の中で単語を覚えるために何度も書くことが必要にもなってくることはあります。 しかし、そこに時間を取られすぎてはもったいないです。

そういった手を動かして行う勉強は、「なんだか頭働かないなあ。」という時などの助走や眠気ざましの時におこなって下さい。 実際、字を読んで理解しようとするより、必死に文字を書いているときのほうが眠気は飛んでいきます。

英語・手を動かす

英語は、更に詳しい勉強法を以前にお話しさせて頂きましたので、ここでは、今まで実際に生徒さんに指導してきた内容についてお話しします。

<早めの準備をしていた小学生の生徒さん>

最近は小学校でも英語の授業があったりするせいか、早い段階から英語に取り掛かりたいという生徒さんから指導をお願いされることもありました。

小学生のうちから英語を身に付けよう! なんてとっても素晴らしいですよね。(その生徒さんはすでにアルファベットはお家で練習されていて、バッチリ書けるようになっていました。)

アルファベット

1. 工夫出来て楽しかった

実は、私にとっては、そういう生徒さんを指導することが一番プレッシャーでした。(また、指導していて、一番いろいろな工夫が出来て、楽しかったです。) 今まで英語と触れ合う機会が少なかった、英語を勉強する機会があまりなかった生徒さんですので、私の指導時間が実質初めての英語の勉強でした。

2. 英語は楽しいものだと思わるように!

つまり、私と一緒に勉強していて「楽しい。」と思ってくれれば、その生徒さんにとっては「英語は楽しいものだ。」という考え方スタートで今後勉強してくれると思います。

ですが、もし私と一緒に勉強していて「つまらない。」となってしまったら、その生徒さんは、その後「英語はつまらないものだ。」という考え方スタートで、今後英語の勉強と付き合っていかなくてはならないということにもなり得るのだと思ったら、本当にプレッシャーでした。

3. どうやったら伝わるか

私がそうであったように、「英語使えるようになるってこんなに楽しんだ。」と楽しく英語と向き合ってほしいと思っていたので、どうやったらそれが伝わるか本当に色々悩みました。

ですから、指導が終わり、最後の指導時間の後に「将来、海外で働いてみたいな。それか、通訳とか英会話の先生もいいかな。」と言われた時には思わず泣いてしまいそうになるくらい嬉しかったです。

海外の例・アメリカ

4. ハリーポッターも

あるフレーズを覚えるために、ハリーポッターやチャーリーとチョコレート工場の原著を一部一緒に読んだり、はやりの洋楽を聴いてみたり、いろいろな方法を使って一緒に楽しく勉強してきました。

まだまだ受験やテストまでは時間的に余裕があったので、「もし、海外のレストランで注文するなら。どうやって頼む?」や「自分が転校生で自己紹介をするとしたら?」といったような実際にも役に立ちそうな場面を想定しながら、英語のフレーズ、例文などを使って勉強もしたりしました。

5. 楽しい勉強をこつこつと

受験まで時間が迫っていなければ、こういった勉強をコツコツこなしていくといいです。 そうやって英語に馴染み、楽しめれば、英語の試験勉強も楽しくできますし、もしかすると、試験対策にそこまで必死にならなくても、きちんと学校から出された課題などをこなすだけでよくなるかもしれません。

<時間が無い!とにかくコンパクトに勉強したい中学生>

3年生の夏まで部活を必死にやってきた生徒さんで、とにかく時間がない!という女の子でした。 部活を本当に必死にやってきていて、その部活を引退して少し燃え尽きていた頃に出会いました。 何といっても受験を意識したのが夏を過ぎた頃だったので、時間がなく、英語だけでなく他の科目もまだまだ学習を進めていかなくてはならないという状態でした。

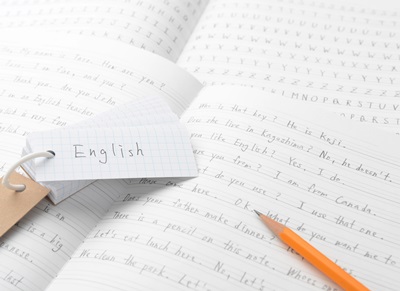

1. 効率よく・過去問演習

ですから、とにかくコンパクトに、きちんと点数になる勉強を効率よく行う必要がありました。 そのために、受験予定の高校の試験問題や学校の試験問題の傾向を掴むため、とにかく情報を集め、過去問を見ながら、問題集にその傾向とぴったり合う項目をマークしてから問題集を解くようにしていました。

宮城県公立高校入試過去問題

2. 学習の強弱を意識して

もちろんヤマをかけたわけでなく、学習するときの力の強弱を意識するため、また「これは出るかもしれない。 本番に出た時にバッチリかけるようにしなきゃ。」というプレッッシャーを感じながら学習して欲しかったので(部活を引退して、燃え尽きてやる気を失ってしまった時期があったので)、そのように勉強を進めてもらっていました。

そうしていくうちに、気持ちがバッチリ切り替わって、部活を一生懸命やっていたパワーが勉強に注がれたときの勢いは素晴らしかったです。

医学生が教える:受験生の「不安」への対策

皆さん、こんにちは。 「名門進学会」家庭教師で医学科生の浅野早織(あさの さおり)です。

今日は、受験生の皆さんの「不安」への対策について述べます。 お役に立ちますので、最後までご覧下さい。

<ネガティブになった時には自分がやってきたことの確認を!>

「どうせ私なんか・・・。」、「元々の頭が良くないから・・・」、「頑張ったところで・・・」といったような言葉を思わず言ってしまう生徒さんを見ると、昔の自分を見ているようで、胸がぎゅっと締め付けられるような気持ちがします。

1. 今までの確認をして頑張りを実感しよう

「ポジティブにならなきゃダメだよ。」とか「頑張って!」という言葉が時には本当に辛いことがあるのも、本当によくわかります。 そんな時は、今まで自分がやってきたことを確認してみましょう。

今までやってきた問題集を眺めてみたり、今までのノートをパラパラ見てみましょう。 ああ。こんなに頑張ってきたんだ。このころから比べると、だいぶ成長したなと思えることを見つけてみましょう。

勉強してきたノート

2. 実際不安によく効きます

実際、私が指導させていただいた生徒さんも、受験直前期に不安や焦りから全く勉強に集中できなくなってしまっていて、話を聞くと「きっと失敗する。うまくいかない。」や「自分にはできない。」と弱気なことを話していました。

ご家族の方も、「最近、受験が近づいてきて緊張もあるのか元気が無くて・・・」と心配されていました。 指導時間中にも、問題を間違えたり、分からないことがあったりするとものすごく不安そうにして、落ち着かない様子でした。

3. 今までやってきたことを見直して

せっかくここまで一生懸命やってきたのに、このままでは良くないと思い、生徒さんと二人でいままでやってきた問題集やノート模試の結果を見直してみました。

本当に一生懸命やってきた生徒さんだったので、ノートや問題集は書き込みでびっちりでしたし、成績も徐々にではありますが、上がってきているのが、昔のテスト結果や成績表からもよく分かりました。

4. 気持ちが前向きに

一つずつ、「この時の試験はこれすら間違えていたね。」とか「この時は、すごく頑張って良い点とったよね。」とか話しながら、今までの努力の結果を確認してきました。 そうしているうちに、少しずつ生徒さんの表情も明るくなってきて、「まだまだ、頑張れそうです。」と、指導時間の最後に言ってもらえました。

5. 今までの努力の確認のために 「勉強の記録ノート」を書く

こうやって、今までのノートや成績を見直すのもいいですが、自信がなくてネガティブになってしまいがちな生徒さんには、今までの努力を見直すのに便利なのが「勉強の記録ノート」を書くのをお勧めしていました。

終えた所に付箋を付けたノート

私は浪人していた時、不安になることが多く、先ほどの生徒さんのように何度も、何度も自分の今までのノートや成績を見てみたりしていました。 それでも不安で毎日の勉強に集中できなくなってしまった時期があり、この「勉強の記録ノート」を始めました。

6. 記録ノートの内容

内容は簡単で、最初1ページ目に目標を書き(「〜〜大学合格。」とか「〜〜になる。」)など、そのあとに続くページにそれまでにやらなくてはならない事を書きました。

そのあとのページは、見開き一ページを使って、一週間の表を貼り付け、科目別勉強時間や、何をやったか、1日何時間勉強したかを書いていました。 また、99時間まで計測可能なストップウォッチをつかって、自分が1日何時間勉強したか測って1日の最後にそのノートに書き込んでいました。

7. やってきた勉強時間の把握も自信に

もちろん、勉強は掛けた時間だけでなく、その学習の質も大切ですが、自分がやってきた勉強時間を把握し自信に繋げるのもとても有効です。

そのノートを常に持ち歩いて、「自分はこれだけ頑張ってきたんだ。」とか、「自分の目標は〜〜〜なんだ。そのためには〜〜をしなくてはいけないんだ。」と、すぐに確認出来るようにしてきました。

私自身はこれが非常に励みになって、頑張ることができました。 また、いまだに捨てられずに大切にとってあります(笑)。 そして、その勉強の記録ノートを指導する生徒さんによく見せていました。

8. 無理に前向きになろうとしない

不安になる時には、無理に前向きになろうとせず、今まで自分が頑張ってきたことの確認をするようにしましょう。 もし、これを読んでいる方の中で、不安のあまり勉強に集中できないという方がいたら、勉強の記録ノートを書いてみることをお勧めします。

9. 視野が狭くなってしまうので

また、こうやって自分のことで精一杯になってしまって、ネガティブな事を考えてしまっているときは視野が狭くなっていることが多いです。

私自身も、ネガティブな事を考えてばかりいて視野が狭くなっていて、自分を支えてくれている家族や友人に対して、そっけない態度をとったり、心配をさせてしまうような行動を取ったりしていました。

10. 周りの支えてくれる人を見る

当時は、私自身、精一杯でそんな風に考えることができなかったのですが、今振り返ってみると、家族や学校の先生、一緒に勉強している仲間などが、そんな精一杯な自分を必死で勇気付けよう、支えようとしてくれていました。

勉強仲間・イメージ

もちろん、受験は大変でしたし、勉強が辛い時もありましたが、こうして今振り返ってみると、自分の受験、夢のために周りの人が支えてくれていた、見守ってくれていた幸せな時間だったのかもしれないと思えるようになりました。

11. 周りを見渡して下さい

ネガティブな思いでいっぱいになったり、勉強が嫌になったり、自分に自信がなくなったときこそ、一呼吸おいて、自分の周りを見渡してみて下さい。

「辛い。辛い。」とばかり思っていた自分から一歩引いて客観的に自分をみると、「まだ、頑張れるかな。」とか「勉強できる環境、チャレンジできる環境にいることが出来て有難いなあ。」と思えるようになるかも知れません。

医学生が教える「受験勉強」の心構え

皆さん、こんにちは。 「名門進学会」家庭教師で医学科生の浅野早織(あさの さおり)です。

今日は、 受験勉強の心構え などについてお話しします。 お役に立ちますので、最後までご覧下さい。

1. 頑張っているはずなのに、成績が上がらない

「授業も聞いているし、自習時間も取ってる。なのに、成績が上がらないんです。どうしたらいいですか?」と、聞かれることもありました。 そういった子に普段勉強している内容を見せてもらうと、綺麗な字でノートがとってあったり、授業の内容をさらにまとめた清書ノートなどがあったりしていました。

きれいに書かれたノート

非常に几帳面で真面目なタイプの生徒さんが陥りやすい勉強の仕方です。

私自身は大雑把で

私自身は大雑把な性格で、字も読めればいいやくらいにしか思っていなかった上、(時には自分の字が読めないくらい汚い字のこともありますが・・)ノートの取り方も雑なので、そう言った生徒さんを見ると本当に偉いなあと感心してしまうのですが。

生真面目すぎず、ノートはざっくりと

効率よく成績を上げるという意味では、ノート取りやまとめノートの制作に時間がかかりすぎてしまっていたり、綺麗にノートをとったりすることに集中してしまって、記憶したり理解したりする時間が少なくなってしまうのは良くありません。

理解し記憶することに集中を

思い切って、「ノートは大きく大胆に、字も最低限で、出来るだけ理解し記憶することに集中しよう。」と指導していました。 すると、今までのやり方とは違う勉強スタイルに戸惑って、最初は落ち着かなさそうに生徒さんはしているのですが、結果的にはどの生徒さんもこれまでより効率よく成績を上げることが出来るようになりました。

暗記カードの作成も合間に

暗記カードの作成も、授業の合間や細切れ時間、やる気が出ない時などの気分転換にするように指導していました。

暗記カード・イメージ

それでも、どうしてもノートを作りたい、暗記カードを作りたいと希望する生徒さんには、暗記カードやノート作成の時間は勉強時間として考えないようにしてもらいました。

勉強時間から差し引いて

そして、そのノート制作や暗記カード制作の時間を計ってもらって、勉強時間からその時間を引いてもらっていました。

もちろん、ノートを作ったり、暗記カードを作ることで覚えられると言う生徒さんもいると思いますが、そう言った生徒さんは「勉強時間は取れてるのに、成績が上がらない・・」と相談することは少ないと思います。 ですから、こう言った相談をしてくる生徒さんには、そのように勉強法を見直してもらいました。

私が生徒さんの暗記カードを作ることも

準備期間が短く、切羽詰まってしまったテスト直前期には、時にはどうしても時間を有意義に使ってもらう為、私自身が生徒さんの暗記カードを作っていたこともあるくらいでした。(笑)

真面目に丁寧には素晴らしいのですが、あまりそのことばかりに集中してしまうと本来の目標達成までに時間がかかってしまうことがあります。 自分の勉強時間の中で無駄な時間が無いか、よく見直してみましょう。

2. 「〜〜と問題文に定義されているのですが・・・どうしてですか?」・「〜〜はこのように考えるとあるけど、どうしてそう考えるのですか?」

物理や数学の指導をしている時にたまに出会う質問なのですが、問題文が定義している内容や、原理的な部分に対する質問をされることがありました。 時にはものすごく哲学的な内容を質問されることもありました。

数学・ノートに

いろいろなことに興味を持って、自分なりの考えを持つというのは本当に素晴らしいと思います。 その独創性や考え方に非常に驚かされ、感動することもありました。 私自身は平凡な人間なので、あまりそのような疑問を持って勉強をすることはできなかったので、非常に羨ましく思うこともありました。

独創よりも素直に

しかし、学校の入試や定期テストの点数にはそういった力が反映されません。 そういった独創性や思考力を評価してくれるようなシステムが日本学校教育の中にあるといいのですが、残念ながら今の日本の教育システムの中にはそう言った才能を評価するシステムがなく、その問題に対する解答を導き出すことがまず最優先になってしまいます。

とんでもない時間が掛かるので

疑問を持った際に、一つ一つの内容を吟味しだしてしまうと、とんでもない勉強時間を必要としてしまいます。 私の指導していた生徒さんの中には、ある数学の問題文にあった定義に対して非常に疑問を持っていて、そのことについて非常に長い時間悩んでいたそうです。

そして、そうこうしているうちにその問題が解けないままテストの日を迎え、その問題と似たような問題が出た時、全くの白紙で提出してしまったそうです。 それではもったいないです。

時間内に素早く

考える力や独創性は非常に大切にして欲しいですし、そういう力のある人は大学に入って専門分野で研究をし始めたらとても素晴らしい力を発揮すると思います。 しかし、それまでの期間には、なかなかそこまで高度な内容を吟味する時間がないのが現実です。(いろいろな科目を勉強していかなくてはならないので・・・)

シンプルな考え方で

そういった高いレベルの議論や高いレベルの学習をするまでの基礎体力作り、筋トレだと思って、まずは、1つ1つの問題を、一番シンプルな考え方で答えを導き出すトレーニングをしてください。

問題集を使用するときも、受験やテストが迫っていない時はじっくり問題を考えてもらってもいいのですが、受験やテストの日程が決まっていて時間の制限があるような時には、1問にかける時間を決めて取り組んでいきましょう。 試験時間にも制限があるので、時間内に素早く問題を処理できるようになる力も大切です。

医学生が教える:やる気の定着 & 習慣化

皆さん、こんにちは。 「名門進学会」家庭教師で医学科生の浅野早織(あさの さおり)です。

今日は、私の家庭教師としての経験を踏まえて、やる気を出す方法 とその 習慣化 について述べます。 お役に立ちますので、最後までご覧下さい。

1. やる気の定着・習慣化テクニック

とは言え、三日坊主という言葉があるように、なかなかその最初の「やらなきゃなあ!」と思ったその気持ちを持ち続けるのは難しいです。

そういった時には、やらなくてはいけない問題集などの目次をコピーして、ノートや見えるとことに貼ってもらっていました。 学習した箇所は、線を引いてもらって、自分がどれだけ進んだか目で見てわかり易いようにしてもらいました。

学習済の所に付箋を貼ったノート

それでも習慣化できない場合には、指導時に私が生徒さんにやらなくてはいけないリストを書いた紙を作成し、渡していました。 その紙の項目の内容をこなしたら印をつけて、次の指導時に提出してもらうようにしていました。

2. 自分から制限を設ける子も

そうやって一緒に勉強の習慣化に向けて努力しているうちに、生徒さんの方から「ゲーム(テレビ、漫画etc.)は〜〜分までにしようと思う。」とか、「ゲーム(テレビ、漫画絵etc.)一切禁止にしようかな。」と言われることがありました。

中には、ご家族の方に、「もし漫画やゲームの時間が長かったら注意してね」とか、「リビングで〜〜分だけゲームや漫画の時間を取るから、時間がきたらやめさせてね。」なんて、自分から制限を設けるようになった生徒さんもいました。

3. 自主的に努力する子は伸びる

自分から工夫して勉強を続けていこうと努力していくようになった生徒さんは、皆ぐんぐん成績が伸びていきました。 時には、「もうちょっと息抜きしないとダメだよー。」なんて声をかけたこともあったぐらいでした。

もちろん、人間ですので、勉強がやれない日が続いたり、ついうっかり遊び呆けてしまったりもしますが、大切なのは、そんな日があっても、また明日から努力し直せるように、一緒に工夫しながら勉強していくことだと思っています。

一生懸命に勉強中

4.「なんで勉強しなきゃいけないかわからないけど、勉強しろって言われる。」

と解答した生徒さんもいました。 正直、私自身もどうしようと、悩んでしまいました。 でも、このように感じる生徒さんは、少なくないのかもしれません。 まだ自分の進路が決まっていなかったり、自分のやりたいことがわからないという生徒さんも多くいます。

A. 好きなことに関連した科目を

中・高校生で将来の夢を決めて、その目標に向かって頑張れというのは時には難しいこともあります。 そういった時には、何でもいいので、好きなことに関連した科目について頑張ってみようと話をしていました。

B. 割り切って

「どの教科も苦手、やりたくない。」なんて生徒さんもいましたが・・・ そういった時は、ズバッと割り切って、「とりあえず最低限やらなくてはいけないことは、こなそう!」

「生徒である以上、テストや成績から逃げることはできないんだし、自分のやりたいこと(部活だったり、趣味だったり)を気持ちよくやるためにも、きちんとやらなくてはいけないことをこなして、誰にも文句を言われない状態で思いっきり、好きなことをしよう」と話していました。

C. 達成感を味わってもらう

もちろん、なかなか習慣化できないこともありますが、できるだけ自発的に勉強に向かえるように、指導時に工夫しました。 結果が早く出るものから始めて、まずは達成感を味わってもらって、次へ頑張る糧にしてもらっていたりしました。

5. 好きこそものの上手なり

また、私自身は非常に洋楽や洋画が好きだったので、一緒に字幕なしで動画を見てみたり、かっこいいセリフを使って英語のフレーズを覚えてもらったりしました。

流行りの音楽の歌詞を使って、英語を覚えてもらったりもしました。 あまりに私がその内容が好きで熱を持って話すため、生徒さんには苦笑いしたりもしてしまいましたが。

勉強も好きなことにつながる

無味乾燥になりがちな勉強ですが、その中には、自分の好きなことにつながる道があるという事を知ってほしいので、まずは私個人が好きなこと、そして、その好きなことのためにどんな勉強をしてきたかについて話したりしてきました。

6. 指導時間が楽しくなるように工夫

そういった時間も休憩時間などで設けて、なんとか、退屈に感じがちな指導時間を楽しいものに変えていけたらなと工夫していました。 ゲーム感覚で勉強できるように、神経衰弱英単語版、元素記号版を作ったりもしました。

そうやって一緒に色々試していくうちに、次第に楽しんでくれるようになったりしましたし、私自身も指導していて楽しかったです。 そんな中少しでも成績が上がってくれた時は本当に嬉しく、一緒に喜びました。

医学生が教える「勉強の習慣」の付け方

皆さん、こんにちは。 「名門進学会」家庭教師で医学科生の浅野早織(あさの さおり)です。

今日は、私の家庭教師としての経験を踏まえて、勉強の習慣 の付け方などについて述べます。 お役に立ちますので、最後までご覧下さい。

<オススメの勉強方法やこれまで寄せられた質問・相談など>

私は、今まで、家庭教師として、小学生から社会人(再受験生)までの様々な生徒さんを指導させて頂きました。

初めての習い事でガチガチに緊張していた小学生、部活を一生懸命がんばる中学生、一度は諦めた夢を掴もうと一念発起した社会人受験生などなど、それぞれの生徒さんと一緒に過ごし勉強した時間には、いろいろな思い出があります。

私にとっても素晴らしい経験

生徒さんの目標に向かう姿をサポートさせていただきながら、私にとっても自分の勉強の仕方、自分の理解度を改めて見つめ直すことができた、とても素晴らしい経験でした。

生徒さんに勉強を

その中で、皆さんの今後の学習にも役立ちそうな「生徒さんや生徒さんのご家族から上がった質問」や、「生徒さんたちが陥りがちだった間違い」などについて、指導してきた生徒さんとの思い出や私自身の受験の思い出なども交えながらお話しします。

1. 勉強する習慣が身につかない、どうしたらいいですか?

よく、ご家族の方から、「うちの子はゲーム(テレビ、漫画etc.)ばかりしていて全然勉強しないの。 先生、なんとか勉強する習慣を身につけさせたいんだけど・・・。」とお願いされることがあります。

その生徒さんの年齢、性格にももちろんよりますが、ご家族の方に「勉強をしなさい!」と言われても、生徒さんはなかなか積極的に勉強に向かえないと思います。 むしろ、よけいに勉強が嫌になってしまうことが多いと思います。

強制は逆効果

こういった時によくやってしまいがちなのは、「ゲーム(テレビ、漫画etc.)は〜〜分まで!」とか「ゲーム(テレビ、漫画絵etc.)一切禁止」なんてご家族の方が決めてしまうことなのですが、これはあまり効果がありません。 人に強制されたり無理やり決められたりしたことは、なかなか実行するのが難しいです。

自分で決めるのなら意味があるが

「ゲーム(テレビ、漫画絵etc.)は〜〜分まで!」とか、「ゲーム(テレビ、漫画絵etc.)一切禁止」というのは、生徒さん自身が自分の意思で決める時には非常に意味があります。 しかし、強制されたものでは、効力はほとんどないどころか逆効果になってしまっている例をたくさん見てきました。

勉強する理由を一緒に考える

勉強する習慣がない生徒さんを指導する時には、まず最初に、「どうして勉強するのか。」を一緒に考えるようにしています。

「勉強より、楽しい事なんて沢山あるけど。どうして勉強しなきゃいけないのかな?」と生徒さんに聞くと、「〇〇高校に行きたいから。」、「テストの点数上げなきゃいけないから。」、「何でか分からない。」など、様々な答えが返ってきました。

その解答別に、どのように一緒に勉強をしていったかお話しします。

2. 憧れの志望校があってそこに行きたいからや将来の目標のために進学が必要だというという生徒さん

その志望校に受かるための具体的な勉強の流れ(いつ頃試験があり、どのくらい点数が必要なのか)を一緒に確認しつつ、そのゴールまでと自分の今いる地点との差を確認し、どうやって埋めていくかを一緒に考えていくようにしていました。

志望校の例・東京大学

一緒にそういった話を具体的にしているうちに、「あー。結構やることあるなあ。頑張らなきゃなあ。」と気持ちを切り替えてくれることが多かったです。

細かくブレークダウンすると

年単位から月単位・日単位で徐々に目標を細分化し具体化してみると、やらなくてはならないことがクリアになって、今日または今この瞬間何をしなくてはいけないかが分かるようになってきます。 そうすると、自然に勉強に向かうことが出来るようになります。