計算問題とその攻略法

仙台二華中学校の入試問題では、この計算問題が非常に大きな割合を占めています。 計算に慣れて確実に得点源にしていきたいところです。 令和4年度の問題では、以下のものが該当します。

| 大問1-3 | (2) | 肉の単位量あたりの値段 |

| (3) | 割引クーポンの使い分け | |

| 大問2-1 | (2) | キョクアジサシの飛行距離 |

| 大問2-3 | (1) | 花の苗を購入できる個数 |

解説

大問1−3(2)

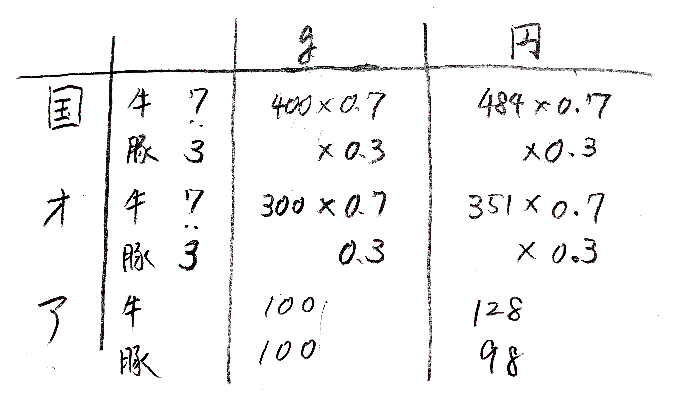

情報量が多くてこんがらがってしまう受験生が多いかもしれません。 そういう時は、表を作ったりして一度自分で情報を整理することが大事です。 以下に、一例を紹介します。

こうやって整理してみると、3カ国のお肉の値段を一元化することができます。

ここで重要なのは計算ミスをしないことです。 そのために覚えて欲しいのは、面倒くさい計算は避けるということです。 そして、割り算よりも掛け算を選択して下さい。

どういうことかと言いますと、単位量当たりだからといって、1g当たりの値段を出さなくて良いということです。 1g当たりの計算をしようとすると、484/400と351/300を計算しなくてはなりません。 面倒くさいし、割り算です。 よって、私が解いたときは300と400の最小公倍数である、1200gあたりの値段を出そうと考えました。そうすると、

- 国産→400gあたり484円なので、1200gあたり484×3=1452円

- オーストラリア→300gあたり351円なので、1200gあたり351×4=1405円

- アメリカ→牛:豚=7:3なので、牛は1200×0.7=840g、豚は1200×0.3=360g必要

100gあたりそれぞれ128円、98円であるから、128×8.4+98×3.6=1428円

よって、単価あたりの値段が一番安いのはオーストラリア産の牛肉ということになります。

大問1−3(3)

クーポンAは50%割引、クーポンBは500円引きです。 クーポンBの割引き額が固定されているため、クーポンAの方で500円以上割引できる場合を考えます。 割引額は買った値段の半分ですので、500円割引されるのは1000円買ったときです。 1000円以上買った時はクーポンAの割引額は500より大きくなりますので、クーポンAの方がよりお得になります。

| ・1100円買った時 | A:550円 | B:600円 |

| ・1000円買った時 | A:500円 | B:500円 |

| ・900円買った時 | A:450円 | B:400円 |

問題用紙の隅に上記のように書いておけば、この問題は間違いようがありませんし、正解への確信がもてると思います。

大問2−1(2)

キョクアジサシのわたりの距離をさまざまな尺度で表す問題です。 計算自体は難しくありませんが、問題文を丁寧に読んでいく必要があります。 問題文に印をつける、読み返すなどしてしっかりと情報を整理していきましょう。

| ア |

|

上から情報を処理していけば大丈夫です。つまり、地球一周分の距離を30回飛んだ距離が120000kmとなりますので、地球一周分の距離は40000kmです。

| イ |

地球と月の間を何往復できることになりますか?という問題です。 すでに問題文 で太字になっているので、作問者のアピールをきちんと拾って下さい。 問題文では地球と月の距離が380000kmと与えられていますが、往復ですので2倍して割らなくてはなりません。 答えは、2400000÷(380000×2)=3余り120000となり、3往復とわかります。 |

大問2−3(1)

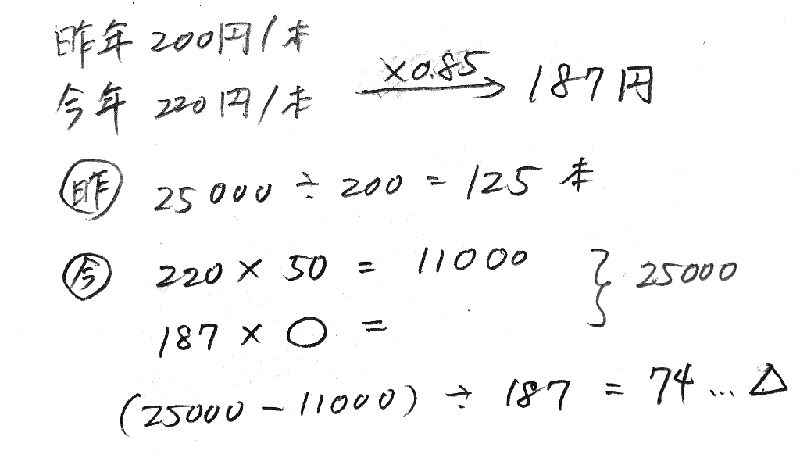

こちらの問題も、情報を整理することがポイントです。 問題を解く際に、余白に計算や情報を書いていくと思いますが、時間がないと思った時こそきちんと整理した情報を書くことがお薦めです。

急がば回れと言いますが、情報を整理した方が、頭がクリアになり意外と早く解けたりします。 他にも計算ミスが減る、見直しがしやすくなるなどのメリットがあります。 私が余白に書いた一例を紹介します。

よって答えは、今年度購入できる苗の本数は昨年度より1本少ないとなります。

攻略法

ノートを一冊用意して、解き直しノートを作りましょう。 私が小学生の頃は、ノートの真ん中に線を引いて、左側に問題文と解答、右側になぜ間違えてしまったのかを書いて家庭教師の先生に見てもらっていました。

計算問題は、「同じ間違いをしない」「同じタイプの問題が解ける」ようになることで飛躍的に得点が伸びていく分野です。 もちろん「言うは易し、行うは難し」ですが、それを実現するために解き直しノートはとても有用な手段になります。

「これはケアレスミスだ。ミスしなければ解けるもん。」 この主張は命取りです。 ミスをしてしまえば、分からなかったのと同じだけの評価しかされません。 そして、解き直しノートを小学4年から高校3年まで作り続けた自分の経験上、自分のしやすいミスのタイプがあり、それは往々にして繰り返されることが分かりました。

「ああ、またこのミスか。」とノートに書き殴るだけでは成長しません。 なぜそのミスをしたのか、どうしたらそのミスが防げるのか。そこまで考えるようにして下さい。