受験生の皆さんへ:効果的な「暗記方法」

皆さん、こんにちは。 仙台市で東北大生家庭教師を派遣している「名門進学会」、社長の三沢 也寿志(みさわ やすし・早大大学院修了)です。

今日は、悩める受験生の皆さんのために効果的な「暗記方法」をお教えします。 学習したことがすごく記憶に残る暗記方法が3つも書いてありますので、最後までご覧下さい。 ここに書いてある通りにやれば、成績UP間違い無しです。

1. インプットとアウトプットを交互に

以前にもこのブログに書きましたが、インプット(入力)するだけではそれがなかなか記憶に定着しません。 インプット後に頭をひねってアウトプット(出力)すると、インプットした内容が格段に良く記憶に定着します。

皆さんの場合、教科書を読むようなインプットとそれに対応する問題を解くようなアウトプットを交互に繰り返すと、学習した内容をとても良く覚えられます。 ですから、宿題として出された問題は、必ず解いておいて下さい。

アウトプット中!

2. チャンクを大きめに取る

ここで、チャンクとはかたまりのことです。 効率的に暗記するためには、暗記するチャンクをある程度大きめに取った方が良いです。 その理由は、チャンクを大きめに取れば、思い出す際のフック(引き金・きっかけ)が大きくなって思い出しやすくなるからです。

教科書丸暗記法は

この例としては、英単語を覚えるのに、「単語だけ抜き出して覚えるよりも、文章全体の中で英単語を覚える方が覚えやすい。」ということがあります。 この点で、僕が以前このブログに書いた「英語の教科書を丸暗記する方法」は、英語の成績向上のためには非常に優れた方法です。

3. 時間を置いてから繰り返す

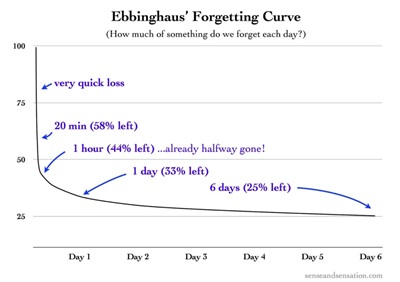

当社の家庭教師で東北大学医学部医学科3年の金子茉央(かねこ まお)も以前このブログに書きましたが、暗記してから時間の経過とともにその内容を忘れていく度合をグラフにしたものがあり、それは発見した人の名前を取ってエビングハウスの忘却曲線と呼ばれています。

1日くらい間を置いて

これによると、ほとんどの人が、暗記をした1日後くらいにはその内容の大部分を忘れています。 ですから、「忘れかけた頃を見計らって1日くらい間を置きながら暗記を繰り返すと、短時間に集中して暗記を繰り返すよりもずっとよく覚えられる。」ということが言えます。

受験生の皆さんへ:1日8時間は「睡眠」を取ろう!

皆さん、こんにちは。 仙台市で東北大生家庭教師を派遣している「名門進学会」、社長の三沢 也寿志(みさわ やすし・早大大学院修了)です。

今日は、受験生の皆さんに向けて、【しっかりと睡眠を取った方が良い理由】と【1日8時間は睡眠を取ろう!】というお話しをします。 仙台市内の高校や大学の入試も始まりましたし、脳科学の裏付けのある事柄を載せていますので、最後までご覧下さい。

熟睡中!

1. しっかりと睡眠を取った方が良い理由

A. 睡眠時間が少ないと脳が働かない

これは当たり前のことで、皆さんも経験があると思いますが、睡眠不足では頭が働きません。 脳科学によると、睡眠不足では、お酒を飲んで酔っているのと同じくらいに脳の働きが悪くなるそうです。 ですから、睡眠不足での受験勉強は、絶対に避けて下さい。

B. 記憶を定着させるために睡眠が必要

次に、脳科学者による実験の結果、学習した後起きたままでいるよりも「十分な睡眠を取った方が、その内容がより良く記憶に定着する。」ということが分かっています。

これを受験生の皆さんに当てはめると、あせって夜遅くまで勉強し続けるよりも、「集中して勉強してその後よく寝た方が、勉強した内容が後まで記憶に残る。」ということになります。

2. 受験生に必要な睡眠時間

また、睡眠時間は、若いうちはたくさん必要で、年齢を重ねるに従って少なくて済むようになります。 ここで、受験生の皆さんの年齢が12歳から18 (+alpha) 歳であることを考えると、たっぷり8時間は寝て下さい。 そして、本試験の時間に合わせて「過去問演習」などをしておいて下さい。

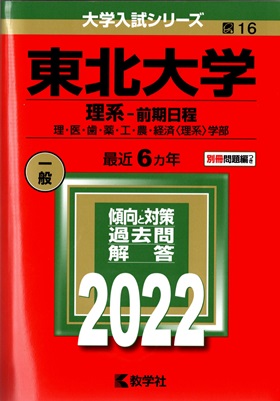

過去問の例・赤本

これが、本試験の時間帯に一番よく頭が働くようにする秘訣です。 志望校に合格したければ、決して睡眠時間を削って勉強することなど無いようにして下さい。

受験生の皆さんへ:一流大学を卒業するメリット×3

皆さん、こんにちは。 仙台市で東北大生家庭教師を派遣している「名門進学会」、社長の三沢 也寿志(みさわ やすし・早大大学院修了)です。

今日は、受験生の皆さんが頑張って勉強するように、一流大学を卒業するメリット×3についてお話しします。 モテ話しもありますので、最後までご覧下さい。

1. 高レベルの人たちと友人になれる

まず、一流大学に進学すれば周りにも優れた人たちが大勢いて、その人たちと親しく付き合うことが出来ます。 学生時代に利害の計算など無しに親しく付き合った人たちとは、卒業後も長い間親しく付き合い続けることが多く、彼ら・彼女らは人生の節々で助けとなってくれます。

東京大学・赤門

東京大学教授の推薦文も

その例として、当社のこのサイトに東京大学大学院教授・鈴木寛さんの推薦文が載っていますが、彼とは、僕が名門のシドニー大学大学院に交換留学した時にドミトリー(学寮)で一緒して親しくなり、その時以来ずっと親友として付き合っています。

彼に、この「名門進学会」サイトに推薦文を書いてもらうことを依頼した時も、2つ返事でOK!してもらえました。 その際、適切な金額を払うと言ったのですが、彼は受け取りませんでした。

2. 収入の高い仕事が得られる

次に、一流大学を出れば出るほど仕事の選択の可能性が広がります。 特に、給料の高い外資系コンサルティング会社(戦略系のマッキンゼーやBCGなど)や外資系金融会社(ゴールドマンサックスなど)などは、東京大学や一橋大学といった一流大学の学生を好んで採用します。

加えて、東証一部上場企業の中でも一流と目される会社は、学歴フィルター(あるレベル以上の大学の学生にしか自社を受けさせない)の存在が時々話題になります。

3. 異性にモテる(特に男性の場合)

最後に、これは当社の家庭教師の先生の例ですが、東北大学医学部医学科の男子学生は、同じ医学部内の看護学科や保健学科の女子学生によくモテています。 一般的に言っても、一流大学の学生や卒業生は、その知性や将来に対する期待・ブランドとしての価値から、魅力的な異性によくモテます(特に本人が男性の場合)。

上述のように、一流大学を卒業するメリットは多岐に渡り、卒業後も長く続きます。 ですから、受験生の皆さん、社会経済的に良い人生を送りたければ、一生懸命勉強して一流大学に入学して下さい。

受験生の皆さんへ:学校の授業を大切に!

皆さん、こんにちは。 仙台市で東北大生家庭教師を派遣している「名門進学会」、社長の三沢 也寿志(みさわ やすし・早大大学院修了)です。

今日は、小中高生の皆さんが学校の授業を大切にすべき理由とその前後の勉強の仕方についてお話しします。 今回のブログも成績UPに役立ちますので、最後までご覧下さい。

1. 学校の授業を大切にするべき理由

A.時間が長い

学校の授業を大切にするべき第一の理由は、「塾や家庭教師など教育産業の先生に習う時間(有ったとしても週数時間)よりも学校の授業の方が遥かに時間が長い」から、ということです。

学校の授業

B.内申書に影響する

次の理由は、学校の授業をきちんと受けているかどうかが内申書に影響するからです。 あなたの授業態度は授業を担当する先生の心証に影響を与え、この点から内申書の評価にも影響を与えます。

もう1点は、学校の授業をまじめに受けているかどうかが学校の成績(定期試験の成績など)を左右します。 そして、当然のことながら、この経路でもあなたの内申書の評価に影響を与えます。

C.余計なお金が掛からない

もう1つのの理由として、学校の授業は受験産業の授業と違って余計なお金を払う必要が無いからです。 学校の授業をきちんと受けて良い成績が取れていれば、受験産業に余計なお金を払う必要が無くなり、大きな親孝行となります(もちろん当社の利益には反しますが(笑い!))。

2. 授業を効果的に受けるための勉強方法

A.予習とその方法

何の準備も無しに授業を受けて先生のお話しを1回聞いたくらいでは、よほどの秀才でもない限りその内容を理解するのは容易ではありません。 ですから、授業内容をよく理解するためには、ある程度予習が必要となります。

予習中!

予習の方法は?

教科書の「授業で予定されている学習内容」が書いてある箇所を、3回読んで下さい。 最初に当該箇所を1回ざっと読んで、そこで何を学習するのかを大まかにつかんで下さい。 その後、今度は細かい部分まで覚えるつもりで教科書を2回精読して下さい。 予習しなければならない科目はいくつもあるはずなので、事前準備はこれでOK!です。

B.復習とその方法

学校の授業を終えたらば、その内容を記憶に定着させるために、今度は復習を行います。 インプットしたことを確実に記憶に定着させるための最良の方法は、アウトプットを行うことです。 ここで行うべきアウトプットとは、学校の授業で習った箇所に対応する問題を解くことです。 そして、解き終えたら答え合わせをして、間違えた問題を解けるようにしておきます。

定期試験でも良い成績が取れる

なお、適当な問題集がお手許にない方は、Amazonの通販や丸善・ジュンク堂といった大きな書店で、使用している教科書に対応したものを購入して下さい。 それほど高いものではありません(1,000円ちょっとくらい)。

そして、毎回の授業で上述のようにして予習・復習をやっておけば、学校の授業で習ったことが十分に記憶に定着して、定期試験でも良い成績が取れます。 皆さんも是非やってみて下さい。

大学受験:合格のための「赤本」との付き合い方

皆さん、こんにちは。 仙台市の『名門進学会』家庭教師で東北大学医学部医学科4年の金子茉央(かねこ まお)です。

1. ラストスパートにも登場!

入試まで残りわずかです。 皆さん、今はきっと最後の仕上げをしていることと思います。 ここまで勉強してきたことは自分の身になっているはずなので、慌てたりせず自分の力が100%出せるように本番に向けて調整して行って下さい。

今日は、そういった状況の下で、皆さんのラストスパートにも登場する「赤本」との付き合い方についてお話しします。 志望校合格に役立ちますので、最後までご覧下さい。

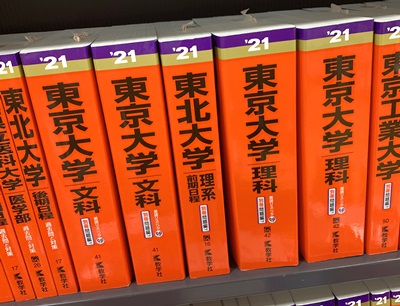

「名門進学会」にある赤本の例

2. 私の「赤本」の思い出

「赤本」。 この言葉を見るたび聞くたびに受験時代の記憶が思い出されます。 私は早々に志望校を決め、高校3年生の夏休みにこれを解き始めましたが、最初に手をつけた時は大きな絶望を感じたものでした。

「いや、受かるわけないじゃん」と率直に思って、本を閉じその日は自習室を後にしたことを今でも鮮明に思い出します。 皆さんもそんな思い出があるのではないでしょうか?

3. 「赤本」を解くメリットは?

もちろん、志望校を見据えて、合格に近づくためにはその大学の過去問を解いていくことは必要最低条件です。 理由はいくつかあって、私が考えるのは以下の通りです。

A. 各大学には一定の傾向があるので、それを把握する必要があること。 B. 自分が最終的に目指さなければならない到達レベルを知ること。 C. 万が一過去問の知識を使って解く問題が出た時に、周囲との致命的な差が生じてしまうこと。

最初は解けなくて当たり前

とは言え、序盤からいきなり最終ラウンドに投げ込まれても、嫌になってしまうだけです。 基本装備が足りていないのに、ラスボスに立ち向かって行って虚しくHPが減っていくようなものです。 最初に過去問に触れた時、全く問題が解けないことは当たり前だと思って下さい。

過去問を解き始める時期は

恐らく塾や学校の先生からは、まだ過去問をやってはいけない… もしくは、この時期までに過去問をやっていなければ…などと言われると思いますが、それに惑わされ過ぎてはいけません。 過去問を本格的に解き始める適切な時期は自分の勉強の進め具合によって異なりますので、自分自身で判断していくことが必要です。

4. 「赤本」との付き合い方は?

では、「赤本」とはどう付き合っていけば良いのでしょうか? 私は過去問がどれくらい解けたかによって使い方を変えていました。

A.「赤本」を解いて絶望を感じる時期

絶望は、志望大学へのリスペクトに変換です。 自分の受ける大学はすごいのだと納得し、赤本から一度手を引きます。 ここでは深入りN Gです! モチベーションの低下を引き起こしたり、下手なテクニックを吸収してしまうこととなります。 足りなかった基礎を固めるべく、他のテキストや問題集にシフトしましょう。

B.「赤本」が解けるようになってくる時期

今こそが本腰据えて取り掛かる時期です。 自分で時間やノルマを決めて解き進め、出題形式に慣れていきましょう。 復習は絶対にやります。 受験は相対評価ですから、努力で補えるところで周囲との差を作るわけにはいきません。

C. 一通り解き終わった時期

時間制限を付けていなかったら、必ず本番と同じ時間で解いて下さい。 いかに実力をつけていても、本番でパニックになってしまっては元も子もないので、本番と同じシチュエーションを作ります。 この最後の詰めのために、最新の過去問一年分は解かずに残しておいて、最後の仕上げとして解いて下さい。

5. まとめ・最後に

いかがでしたでしょうか? 個人的には、赤本に手をつけるのは早くていいと思っています。 上に紹介したような使い方が出来るからです。 ただし、あくまで、志望校に対する自分の到達度の指標であると考えて下さい。 絶望の中で半強制的に解くには、赤本は重たすぎて体力ばかりか莫大な気力も消費します。

今回は、私なりの赤本の使い方の紹介をしてきましたが、皆さんも自分なりの使い方を見つけて下さい。 そして、最後に、皆さんの志望校合格を強くお祈りします。

成績急上昇「インプット」&「アウトプット」勉強法

皆さん、こんにちは。 仙台市で東北大生家庭教師を派遣している「名門進学会」、社長の三沢 也寿志(みさわ やすし・早大大学院修了)です。

今日は、「大変な思いをして勉強しなければ成績が上がらないのでは?」と考えている皆さんのために、「シンプルなやり方で成績が大きく上がる勉強方法」をお教えします。 ぜひ最後までご覧下さい。

1. インプットとアウトプットを順番に

皆さんは、勉強というと、「教科書を読む」とか「参考書を読む」といった インプット を最初に思い浮かべるかと思います。 勉強には、もちろんこれらの作業も必要ですが、インプットしたことを効率的に頭の中に定着させるためには、問題を解くなどの アウトプット も併せて行うことが必要不可欠です。

インプット中!

順番に繰り返す

「インプットして」・「アウトプットして」・「アウトプットの間違いをチェックして」・「またインプットして」というサイクルを順番に繰り返すことにより、大変な思いをして勉強しなくとも、勉強した内容が楽に記憶として定着して、ぐんぐん成績が向上します。

以下にそのやり方の詳細を述べますので、皆さんもやってみて下さい。 そうすれば、必ず成績が上がります。

2. インプット:教科書を読む

最初(1回目)は、教科書の単元全部をさっと読んで、全体としてどんなことが書いてあるのかざっくりとつかんで下さい。 2回目は、書いてある細かいことまで覚えるつもりで精読して下さい。 もちろん、この段階ではあまり覚えられないと思いますが、それでまったく構いません。

3. アウトプット:対応する問題を解く

教科書を2回読み終わったら、次にその部分に対応した問題を解いて下さい。 使っている教科書に対応した問題集が手許に無ければ、すぐに書店で購入して下さい。 値段は、それほど高いものではありません。

アウトプット・問題を解く

4. アウトプットのチェック:間違えた問題を

3.で問題を解いたなら、模範解答を見て答え合わせをして下さい。 これももちろん、この段階ではあまり正答率が高くないと思いますが、それでまったく構いません。 ただし、間違えた問題は、模範解答を3回書くなどして覚えるようにして下さい。

5. 上記サイクルを繰り返す

4.を終えたら、2.の教科書を読むに戻って下さい。 今度は、細かい部分まで頭に残るように3回繰り返して精読して下さい。 そうしてから、また対応する問題を解きます。

そうして答え合わせをすれば、今度は大分出来ていることと思います。 この段階で模範解答を見てもどうしてその答えになるのか分からない問題は、学校の先生や家庭教師の先生に教えてもらって下さい。

勉強する気になる方法 :「整理整頓」と「作業興奮」

皆さん、こんにちは。 仙台市で東北大生家庭教師を派遣している「名門進学会」、社長の三沢 也寿志(みさわ やすし・早大大学院修了)です。

このブログをご覧の生徒さん達は、日によっては「今日は勉強する気がしないなあ!」などと思うことがあるかと思います。 そんな時に、勉強する気になる方法をお教えします。 皆さんの今後の成績UPのために、ぜひ最後までご覧下さい。

1. まずは「整理整頓」

部屋が散らかっていては頭もすっきりせず、勉強する気にならないのも当たり前です。 まずは、部屋を片付けましょう。 特に勉強の道具は、必要なものをすぐに取り出せるようにしておきましょう。

加えて、気を散らす原因となるゲーム機など遊びの道具は、見えないところに片付けてしまいましょう。 こうやって部屋をすっきりさせれば、気分もすっきりしてきます。

2. 簡単なことからやり始める

次のステップとして、無理してでも勉強をやり始めて下さい。 やる気が出ないうちは、頭を使わなくとも済む簡単なこと(例として、漢字を書いたり英単語を綴ったりする作業的な勉強)からやり始めます。 こうした簡単で作業的な勉強は、最初は嫌々でも、やり始めればばすいすいと具合よく出来るはずです。

とにかく勉強をやり始める

やり始めればやる気が湧いてくる

簡単なことから勉強をやり始めて、それが上手く行けば自然とやる気が湧いてきて、次にもっと頭と時間を使う難しい勉強でもやれるようになります。 このように、簡単なことでもやり始めればやる気が湧いてくることを、脳科学の用語では「作業興奮」と言いますが、これを皆さんの勉強に利用するのです。

3. 試験の時も「2.」の方法で

入学試験などの際に、緊張していて解答に取り掛かろうとする気力が少し削がれている時にも、上記「2.」で述べた方法が使えます。 最初に全部の問題を見渡して、自分が一番楽に解ける問題(数学は、最初の計算問題であることが多いです)からやり始めるのです。

そうやって上手く解答していけば、次第に自信とやる気が回復してきて、残りの難しい問題にも立ち向かえるようになります。 このことは、入学試験などに合格するための大事な知識の1つですので、覚えておいて下さい。