東北医科薬科大学医学部入試「英語」合格勉強法

皆さん、こんにちは。 仙台市で東北大生家庭教師を派遣している「名門進学会」、社長の三沢 也寿志(みさわ やすし・早大大学院修了)です。

1. 前書き

今日は、東北医科薬科大学医学部を目指す受験生とその親御さんのために、豪州の名門 Sydney大学大学院 に1年間交換留学した経験がある僕が、英語の「合格勉強法」と「お薦めの参考書」をお教えします。 役に立ちますので、該当する方は最後までお読み下さい。

2. 赤本と過去問演習の勧め

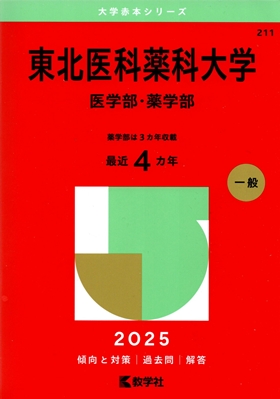

教学社・税込4,620円

赤本は合格のための必需品

どんな大学を受験するにしても、数年分の過去問が載っている「赤本」は合格のための必需品です。 受験年度の赤本が発売されたら、すぐに購入して1回分の過去問を解いて下さい。 解く目的は以下のものなので、早い時期なら余り解けなくても構いません。

的を絞った勉強が出来る

過去問を一度解いてみれば、この大学・学部ではどんな形式でどのような内容の問題が出題されているのかを把握することが出来ます。 そうすれば、その後はここの入試問題に的を絞った効率的な勉強が可能です。 そして、そうした勉強を続けて入試まであと3か月になったら、この本で徹底的に過去問演習を繰り返して下さい。

3. 長文読解対策とお薦めの参考書

2ハイレベル

肘井 学 著・かんき出版・税込1,210円

主語とそれに対応する動詞を

東北医科薬科大学医学部入試の英語長文読解問題(大問Ⅰ・Ⅱ)には、複雑な構造の文が数多く連なっている長文が毎年出題されています。 そして、こうした複雑な構文の英語を読み取るためには、『主語がどの部分で、主語に対応する動詞はどれか』を把握する必要がありますし、把握を可能にする為には訓練も要ります。

構文を分かりやすく提示

上の参考書は、シリーズ3冊中2番目の ハイレベル のもので、医科薬科大医学部入試の英語とほぼ同じ難易度の問題文が多数載っており、それらの解答・解説では、文の主語がどの部分でそれに対応する動詞はどれかなど構文を分かりやすく示しています。 構文が分かれば格段に文意をつかみ易くなり、正答を得られる確率が高まります。

4. 英文法対策とお薦めの参考書

小崎充著・旺文社・税込1,320円

教科書丸暗記がお薦め

英文法の問題は、毎年大問Ⅲとして10問出題されています。 問題の形式は、『1つ~3つくらいの英文の中の4箇所から、文法上の誤りを含む箇所を1つ選ぶ』というものです。 こういった問題に対する日頃の最良の対策は、『英語の教科書の音読を繰り返して、載っている英文を丸暗記しておく』ことです。

大学教授が書いたものなので

とは言え、普通は中々そこまで手が回らないので、上記写真の参考書(問題集)で演習を行うことによって対策することをお勧めします。 この本は、大学院を修了して大学教授になっている方が書いたものなので、学部卒の予備校の講師などが書いたものよりは信頼性が高いと感じています。

5. 英文整序対策とお薦めの参考書

霜康司&刀祢雅彦著・駿台文庫・税込1,210円

指定された2か所に

英文整序は、毎年大問Ⅳで4~5文(8~10問)出題されています。 問題は、文意を示す和文と数個の空白がある英文、英文中の空白の数と同じ数の単熟語(解答の選択肢)からなり、英文中の数個の空白の中の指定された2か所にそれぞれどの単熟語が入るかを答えるものです。

やはり教科書丸暗記が

この問題でも、日頃の最良の対策は、やはり『英語の教科書の音読を繰り返して、載っている英文を丸暗記しておく』ことです。 ただ、4. の英文法の参考書には英文整序の問題が多数記載されているので、丸暗記まで行かない方はこれで演習することもお勧めです。 また、熟語力の補強として上記写真の「システム英熟語」もお薦めです。

6. 最後に

以上、東北医科薬科大学医学部入試「英語」の合格勉強法を述べて参りましたが、当社の「東北大学医学部医学科生家庭教師」は、英語のみならず数学や理科2科目も上手に分かりやすく教えて生徒さんを合格に導きます。 興味を持った方は、お電話(0120-2000-66) またはこのサイトの お問い合わせフォーム にて当社までご連絡下さい。

大学受験:合格のための「赤本」との付き合い方

皆さん、こんにちは。 仙台市の『名門進学会』家庭教師で東北大学医学部医学科4年の金子茉央(かねこ まお)です。

1. ラストスパートにも登場!

入試まで残りわずかです。 皆さん、今はきっと最後の仕上げをしていることと思います。 ここまで勉強してきたことは自分の身になっているはずなので、慌てたりせず自分の力が100%出せるように本番に向けて調整して行って下さい。

今日は、そういった状況の下で、皆さんのラストスパートにも登場する「赤本」との付き合い方についてお話しします。 志望校合格に役立ちますので、最後までご覧下さい。

「名門進学会」にある赤本の例

2. 私の「赤本」の思い出

「赤本」。 この言葉を見るたび聞くたびに受験時代の記憶が思い出されます。 私は早々に志望校を決め、高校3年生の夏休みにこれを解き始めましたが、最初に手をつけた時は大きな絶望を感じたものでした。

「いや、受かるわけないじゃん」と率直に思って、本を閉じその日は自習室を後にしたことを今でも鮮明に思い出します。 皆さんもそんな思い出があるのではないでしょうか?

3. 「赤本」を解くメリットは?

もちろん、志望校を見据えて、合格に近づくためにはその大学の過去問を解いていくことは必要最低条件です。 理由はいくつかあって、私が考えるのは以下の通りです。

A. 各大学には一定の傾向があるので、それを把握する必要があること。 B. 自分が最終的に目指さなければならない到達レベルを知ること。 C. 万が一過去問の知識を使って解く問題が出た時に、周囲との致命的な差が生じてしまうこと。

最初は解けなくて当たり前

とは言え、序盤からいきなり最終ラウンドに投げ込まれても、嫌になってしまうだけです。 基本装備が足りていないのに、ラスボスに立ち向かって行って虚しくHPが減っていくようなものです。 最初に過去問に触れた時、全く問題が解けないことは当たり前だと思って下さい。

過去問を解き始める時期は

恐らく塾や学校の先生からは、まだ過去問をやってはいけない… もしくは、この時期までに過去問をやっていなければ…などと言われると思いますが、それに惑わされ過ぎてはいけません。 過去問を本格的に解き始める適切な時期は自分の勉強の進め具合によって異なりますので、自分自身で判断していくことが必要です。

4. 「赤本」との付き合い方は?

では、「赤本」とはどう付き合っていけば良いのでしょうか? 私は過去問がどれくらい解けたかによって使い方を変えていました。

A.「赤本」を解いて絶望を感じる時期

絶望は、志望大学へのリスペクトに変換です。 自分の受ける大学はすごいのだと納得し、赤本から一度手を引きます。 ここでは深入りN Gです! モチベーションの低下を引き起こしたり、下手なテクニックを吸収してしまうこととなります。 足りなかった基礎を固めるべく、他のテキストや問題集にシフトしましょう。

B.「赤本」が解けるようになってくる時期

今こそが本腰据えて取り掛かる時期です。 自分で時間やノルマを決めて解き進め、出題形式に慣れていきましょう。 復習は絶対にやります。 受験は相対評価ですから、努力で補えるところで周囲との差を作るわけにはいきません。

C. 一通り解き終わった時期

時間制限を付けていなかったら、必ず本番と同じ時間で解いて下さい。 いかに実力をつけていても、本番でパニックになってしまっては元も子もないので、本番と同じシチュエーションを作ります。 この最後の詰めのために、最新の過去問一年分は解かずに残しておいて、最後の仕上げとして解いて下さい。

5. まとめ・最後に

いかがでしたでしょうか? 個人的には、赤本に手をつけるのは早くていいと思っています。 上に紹介したような使い方が出来るからです。 ただし、あくまで、志望校に対する自分の到達度の指標であると考えて下さい。 絶望の中で半強制的に解くには、赤本は重たすぎて体力ばかりか莫大な気力も消費します。

今回は、私なりの赤本の使い方の紹介をしてきましたが、皆さんも自分なりの使い方を見つけて下さい。 そして、最後に、皆さんの志望校合格を強くお祈りします。

大学受験生へ:赤本を買って「過去問演習」を!

皆さん、こんにちは。 仙台市で東北大生家庭教師を派遣している「名門進学会」、代表取締役の三沢やすしです。

1. 合格のために「過去問演習」を

このサイトの中の『やすしの合格勉強法』でも述べているように、志望校に合格するためには、「本試験と一番傾向が似ている問題である過去問を繰り返し解くこと」が、とても大事です。 必須と言っても過言ではありません。

2. 大学受験生には「赤本」

そして、大学受験生のためには、大学・学部別の過去問集(共通テストのものは科目別)として、いわゆる赤本が、安い値段で昔から出版されています。 Amazonやジュンク堂・丸善など、大きな書店では沢山そろっています。

当社にあるの赤本の例

3. 3年生のはじめに1度過去問を解く

大学受験生の皆さんは、必ず志望大学・志望学部の(共通テストを受ける方は共通テストの分も)「赤本」を買って、高校3年生のはじめくらいに一度過去問を解いてみて、その出題傾向をつかんで下さい。

4. 出題傾向に合わせて勉強

もちろん、その時点では、ほとんど出来なくて当たり前です。 ですから、出来具合は気にしないで、そのときから1年弱の間、志望校の出題傾向に合わせて絞った勉強をして下さい。 そうすれば、志望校の出題傾向が分からず1年間漫然と勉強した場合と比べて、大きく合格に近づくことが出来ますので。

勉強中の受験生

5. 受験直前は何度も繰り返し解く

上記のように、志望校の出題傾向を意識して絞った勉強を続け、本試験3か月くらい前になったら、今度は、赤本に載っている全ての年度の過去問を、繰り返し繰り返し解いて下さい。 出来ない問題が1つも無くなるまで、繰り返し解いて下さい。 そうすれば、安心して本試験に臨めます。

6. 年初の偏差値が多少足りなくとも

このような勉強法を高校3年生の1年間取れば、3年生のはじめの偏差値が志望校合格に多少足りなくても、ガリ勉をしないで高い確率で合格出来ます。 このことは、三沢が、この「名門進学会」での指導経験から、太鼓判を押して保証します。 「赤本」を買って「過去問演習」、お試しあれ!