東北大医学科生が教える:効率的な「勉強方法」

初めまして! 仙台市の「名門進学会」家庭教師で東北大学医学部医学科1年の榎本蒼と申します。

1. ご挨拶

今回、初めてブログを書きます。 今年受験を終えたばかりのことでもあり、大学受験についての記憶が新しいので、皆さんに勉強法や医学部受験についての情報を提供出来たらと思います! 今回のブログでは、受験勉強法について書きます。

2. 効率的な勉強法を

よく、受験勉強を始めてある程度時間が経つと、ただ単純に勉強時間を増やすだけでは成績が伸びないことに気付き、より効率的な勉強法は何だろうと誰しもが疑問に持つと思います。 私自身も、受験時代に、どのようにすれば効率的に学習ができるかを考えました。

ただ自分に合う勉強法は

その結果、ある程度の結論を得ることが出来たので、今回はそれについて書きます。 ただ、自分に合う勉強法は人によって異なるので、私の話はあくまで参考程度にして頂ければと思います。

3. いつ勉強するのか?

放課後などに勉強することはもちろんですが、勉強時間が足りていないと感じている受験生は隙間時間を積極的に活用しましょう。 例えば通学時間を単語学習に充てたり、休み時間に数Ⅲの計算練習を行ったり、授業中の暇な時間に数学一問を解いたりすることなどです。

電車で長時間通学

机が無い所でも

私は、通学で電車に乗っている時間が一日に60分あったので、その時間を英単語の学習に充てていました。 他にも、寝る前の15分程度の時間を暗記系の学習に使ったり、お風呂で英語ニュースを聞いたりするなども出来るかと思います。

4. どこで勉強するか?

これは、人によって答えが大きく変わると思います。 結論から言うと、自分が集中しやすいと考える場所ならどこでもいいと思います。 私自身は自宅であまり集中出来なかったので、受験勉強の9割ほどを学校や塾の自習室や図書館などで勉強していました。

適度に勉強場所を変える

ただ、一つ多くの人に共通して言えることは、同じ場所で一日中集中して勉強することは難しいということです。 同じ場所で長時間勉強してしまうと疲れてしまうので、適度に勉強場所を変えるのが良いかと思います。

カフェで勉強するのも

5. どのように勉強するか?

このテーマが、一番気になっている人が多いと思います。 十分な勉強時間を確保して、集中できる環境を整えたとして、次に考えるのはどう勉強するかでしょう。 このことについては様々な意見もあると思いますが、受験を終えたばかりの僕が大切だと考える2つを挙げます。

計画的に学習する

まず一つ目は、計画的に学習することです。 一週間の初めにその週の中で何を勉強するかを決め、それらを曜日ごとに振り分けます。 ここでのポイントは、計画する勉強量は自分が出来ると思った8割くらいに抑えることです。

多くの人が、計画を立てる時に、自分が出来る以上の量を目標にしてしまいがちです。 そして、結果的にそれが達成出来なくてやる気を無くしてしまうので、まずは少し緩いくらいに計画を立てましょう。

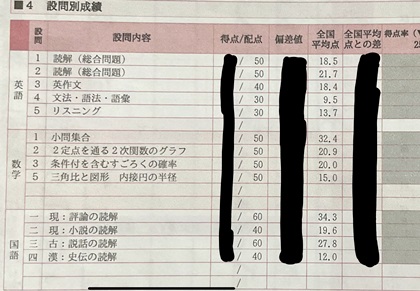

模試の有効な活用法は

また、受験学年になると、多くの人が駿台や河合塾の模試や場合によっては冠模試を受けると思います。 模試の有効な活用法は、結論を言うと、判定は気にせず分野別の成績をよく分析しようということです。 多くの受験生は模試結果の判定の良し悪しと総合偏差値を眺めていると思いますが、最も見るべきは各教科の分野別成績です。

学習すべき内容が異なるので

例えば、英語の点数が同じだった人でも、人によってリスニングが苦手だったり、読解や文法が苦手だったり、苦手分野は異なります。 同じ教科でも分野が異なれば学習すべき内容も違うので、やはり模試は分野別の成績に最も目を向ける必要があると考えます。

模試の分野別成績表の例

6. 最後に

今回は、大雑把に私の勉強法について書きました。 ここには書ききれないくらいまだまだ沢山の勉強のコツがあるので、これから少しずつ紹介していきます。 受験生の皆さん、楽しみにしていて下さい。

医学科生が教える受験勉強法:夏休みは勝負の時!

皆さん、こんにちは。 仙台市の『名門進学会』家庭教師で東北大学医学部医学科4年の 金子 茉央(かねこ まお)です。

1. 勝負の夏がやって来る!

季節はあっという間に巡ります。 もう間もなく皆さんも夏休みに入るでしょうか? 学校の先生に塾講師、親等々に言われて耳にタコができてしまうかもしれませんが、大事なことなので繰り返し言わせていただきます。 受験生にとって 夏休みは勝負の時 です!

何で勝負の時になるのかって、単純に授業に邪魔されないまとまった勉強時間があるからです。 やりたいことをやりたいだけ出来る期間、これは学校によりますが、1年の中で春休み、夏休みと冬休みの3回しかありません。

自由度が高い分差がつきやすい

しかもその中で、春休みは習っていないことが多いこと、冬休みは受験間近で過去問など受験校対策にシフトしていることを考えると、勉強の自由度が一番高い のが夏休みということになります。 最も自由度が高いこと、それはすなわち差がつきやすいという意味でもあります。

2. 冬の勉強に向けて

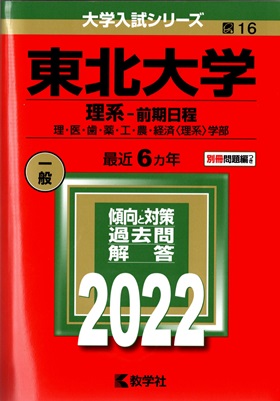

では、夏に何をすればいいのか? これに関しては個人差がありますが、共通して言えることは、夏が終わった後に到達していなければいけない自分のレベルから逆算して考えて下さい。 具体的に言います。 先程も述べた通り、冬休みには受験校対策にシフトしていなくてはならない訳です。 赤本に目を通してみて下さい。

赤本の例

冬になるまでには

そこに載っている問題は、自分の今持っている問題集と同じレベルの問題でしょうか? 大抵は難しいと感じると思うと思います。 そうしたら、冬になるまでに、今自分の持っている問題集は完璧に解けなくてはいけません。

3. おすすめは復習の徹底

学習は、習得と復習に大きく分けられます。 私個人の意見としては、長期休みこそ復習に割くべきだと思っています。 授業のある期間は、新規の知識をどんどん習得しなくてはならないのでどうしてもアウトプットがおろそかになりがちです。

1ヶ月前、下手したら1週間のノートを見返してみたときに理解できないことも頻繁にあるでしょう(経験談です)。 夏休みはぜひ、そこの穴を埋めるべく使ってみてください。 苦手潰しのローラー作戦です。

4. 急がば回れ

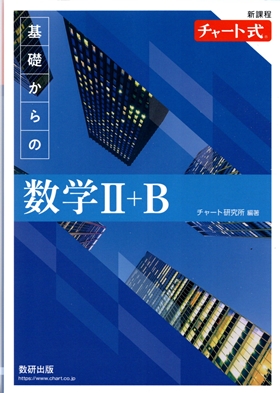

ほとんどの難問とは【青チャートの典型問題の応用問題である】というのが私の持論です。

青チャートの例

過去問対策の専門家ではないので、あくまでも参考程度に聞いて欲しいのですが、東北大学医学部レベルまでの問題を解いてきて、そういう感想を抱きました。

一個上のレベルの問題は

絶望的に思えた過去問を、青チャートをやり込んだ後にみてみると、解けるまでは行かなくとも、とっかかりが見えてきたものでした。 逆にいうと、冬に過去問に手をつける頃には、その基礎を確実に固めておかないといけません。 まさに 急がば回れ です。 一個上のレベルの問題は、今のレベルの問題が解けないと解けません。

5. 最後に

いかがでしたでしょうか? あくまでも個人の意見として参考程度にしていただきたいのですが、今回は私の受験時代の夏に大切にしてきた姿勢をお伝えしてきました。 今年は一段と暑い夏になりそうですが、体調を崩さないように勉強を頑張ってください。